- Le marché mondial des plateformes bus satellites passe de 14,1 milliards de dollars en 2023 à 23,4 milliards d’ici 2033, avec un TCAC d’environ 5,4 %.

- D’ici 2030, certaines analyses prévoient même un doublement du marché par rapport au milieu des années 2020.

- Les géants historiques Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Airbus et Thales Alenia Space restent en première ligne.

- Boeing Space a développé la série de bus 702 GEO et lance le système O3b mPOWER en MEO pour SES.

- Airbus et Thales Alenia Space dominent l’Europe, avec Eurostar GEO et la coentreprise Airbus-OneWeb Satellite, et la plateforme OneSat est entièrement reconfigurable par logiciel.

- CAST (Chine) produit des bus DFH et prévoit environ 13 000 satellites LEO.

- SpaceX produit massivement les satellites Starlink (plus de 6 500 lancés à ce jour) et propose Starshield pour le secteur gouvernemental, représentant environ 50 % des satellites actifs.

- Des entrants comme Blue Canyon Technologies, NanoAvionics, Terran Orbital, GomSpace et SNC proposent des bus microsatellites et CubeSat, avec SN-200M pour le MEO et SN-1000 pour les bus moyens et lourds.

- En 2024, le LEO représente environ 72 % du marché, le MEO affiche la plus forte croissance (~20 % par an au milieu des années 2020) et le GEO demeure essentiel mais en part inférieure.

- Starlink (~12 000 satellites prévus), Project Kuiper (~3 236 satellites initiaux) et OneWeb (première génération de 648 satellites achevée) illustrent les mégaconstellations qui stimulent fortement la demande.

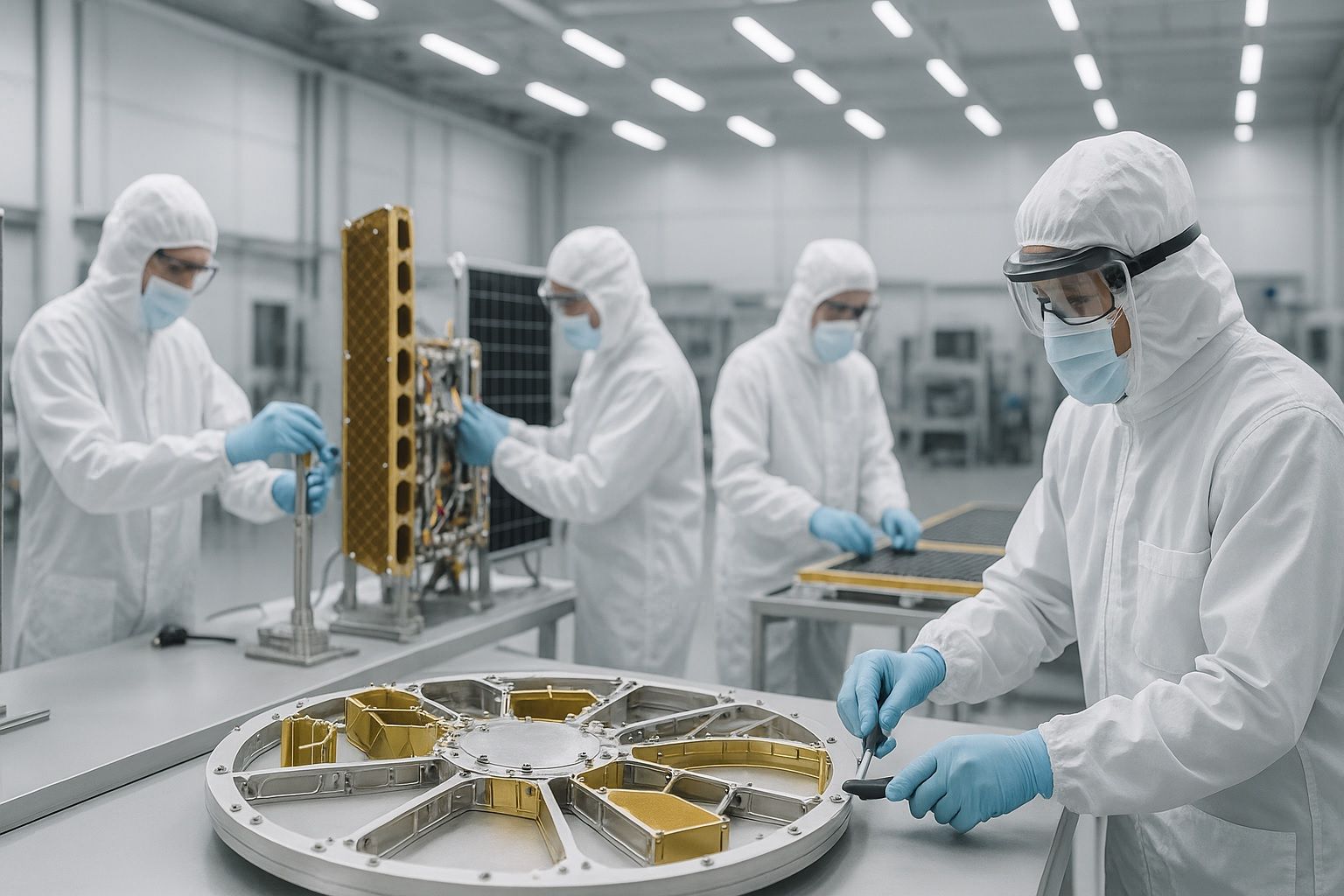

Une nouvelle course à l’espace dans la fabrication de satellites

L’industrie de la fabrication de satellites entre dans une période de forte croissance de 2024 à 2033, avec les plateformes « bus » – le châssis modulaire des satellites – au centre d’une féroce compétition mondiale. Les géants historiques de l’aérospatiale rivalisent avec les startups NewSpace agiles pour répondre à une demande croissante de satellites destinés aux constellations en orbite basse (LEO), aux missions géostationnaires traditionnelles (GEO), et à tout ce qui se trouve entre les deux. Les prévisions de marché annoncent une croissance robuste : le marché mondial du satellite bus (valeur combinée de la fabrication de satellites et des plateformes bus) devrait passer d’environ 14,1 milliards de dollars en 2023 à 23,4 milliards de dollars d’ici 2033, avec un TCAC modéré de ~5,4 % par an openpr.com. À l’horizon 2030, certaines analyses anticipent même un doublement du marché par rapport au milieu de la décennie mordorintelligence.com, reflétant des investissements sans précédent dans les infrastructures spatiales à l’échelle mondiale. Ce rapport explore le paysage concurrentiel qui alimente cette croissance – des principaux fabricants et évolutions de conception de bus, aux tendances régionales, programmes majeurs et technologies de pointe qui façonneront la prochaine décennie.

Paysage concurrentiel : géants historiques et nouveaux venus du NewSpace

Une multitude d’acteurs dynamisent l’essor des bus de satellites, allant des contractants aérospatiaux traditionnels aux startups émergentes. Le marché est très fragmenté et compétitif, sans qu’aucune entreprise ne le domine à l’échelle mondiale alliedmarketresearch.com. Au contraire, un véritable « who’s who » de l’aérospatial est à l’œuvre :

- Géants établis de l’aérospatiale : Les leaders de longue date tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Airbus et Thales Alenia Space demeurent en première ligne mordorintelligence.com alliedmarketresearch.com. Ces titans s’appuient sur des décennies d’expérience dans la construction de grands satellites de communication GEO, d’engins militaires, de systèmes de navigation et de missions scientifiques. Par exemple, Lockheed Martin fournit des satellites lourds pour la défense américaine (ex : AEHF pour les communications sécurisées, GPS III pour la navigation) et adapte ses plateformes bus pour des usages LEO plus compacts. Boeing – reconnu pour sa série de bus 702 GEO – livre des satellites nouvelle génération comme O3b mPOWER en MEO pour SES et explore des charges utiles définies par logiciel pour des satellites plus flexibles. Les sociétés européennes Airbus et Thales Alenia dominent leur région : Airbus conçoit aussi bien les satellites LEO à large bande d’OneWeb que les grands satellites GEO Eurostar, tandis que Thales Alenia (joint-venture Thales/Leonardo) est reconnue pour ses plateformes Spacebus et des projets comme la constellation Iridium NEXT. Northrop Grumman (après acquisition d’Orbital ATK) est à la croisée des mondes : il construit d’énormes observatoires scientifiques (il a piloté la plateforme bus du télescope spatial James Webb), de petits satellites tactiques, et il est pionnier des véhicules d’entretien de satellites en orbite. Ces acteurs majeurs disposent d’une présence mondiale, de carnets de commandes bien remplis et de liens profonds avec les programmes gouvernementaux, mais ils sont contraints d’innover plus rapidement et de réduire les coûts alors que la concurrence s’intensifie alliedmarketresearch.com 1 .

- Nouveaux entrants et startups : Une nouvelle vague de fabricants spécialisés et de fournisseurs de plateformes bus est apparue dans les années 2020. Des spécialistes de petits satellites comme Blue Canyon Technologies (désormais filiale de Raytheon), NanoAvionics (racheté par Kongsberg), Terran Orbital, GomSpace et d’autres proposent des bus microsatellites et CubeSat standardisés à des clients commerciaux et institutionnels. Leurs designs plug-and-play ont abaissé les barrières à l’entrée, permettant aux startups, aux universités et même aux pays en développement de faire construire rapidement des satellites. À noter, Sierra Nevada Corporation (SNC) a élargi sa gamme de plateformes satellites avec de nouveaux bus moyens et lourds (SN-200M pour le MEO et bus SN-1000) mordorintelligence.com, affichant l’ambition de concurrencer les grands donneurs d’ordre. Par ailleurs, des constellations verticalement intégrées floutent la frontière entre constructeur et opérateur – SpaceX, par exemple, produit en interne ses satellites Starlink à une échelle impressionnante (plus de 6 500 lancés à ce jour) et commercialise désormais une variante militaire (« Starshield »), faisant de SpaceX l’un des plus grands fabricants mondiaux de bus satellites. De même, la coentreprise Airbus-OneWeb a produit des centaines de satellites sur une ligne d’assemblage en Floride, pionnière de la production de masse. Des entités publiques jouent aussi un rôle clé : l’ISRO (Indian Space Research Organisation) non seulement construit des satellites pour ses propres usages, mais cherche aujourd’hui à attirer l’investissement étranger pour accélérer la fabrication nationale alliedmarketresearch.com, tandis que Israel Aerospace Industries (IAI) s’est fait une place à l’export avec des systèmes de surveillance abordables. Les fabricants publics chinois, principalement l’Académie chinoise de technologie spatiale (CAST) sous l’égide de la CASC, constituent un autre bloc majeur – ils produisent une vaste gamme de satellites (de la navigation Beidou aux grands satellites de communication de la série DFH) pour les ambitieux programmes de la Chine, et préparent leurs propres méga-constellations. En résumé, les entreprises NewSpace agiles et les États en montée intensifient la concurrence mondiale, souvent en cassant les prix ou en proposant des cycles courts d’innovation qui défient les anciens acteurs.

Matrice concurrentielle : principaux fabricants de bus satellites (capabilités & positions de marché)

Pour comparer les leaders du secteur, la matrice ci-dessous résume leur couverture en types de satellites, leurs innovations et capacités clés, ainsi que leur position relative sur le marché dans cette course mondiale :

| Entreprise | Classes de satellites couvertes | Capacités & innovations notables | Part de marché & position |

|---|---|---|---|

| Lockheed Martin (États-Unis) | Petit à lourd (LEO, MEO, GEO) | Puissant dans les satellites militaires & communications (ex. GPS III nav, AEHF comm sécurisé) ; développement du bus modulaire LM 2100 avec composants évolutifs et cyber-résilience. S’ouvre au marché des petits satellites via la série LM400. | Principal contractant américain ; n°1 en programmes gouvernementaux par chiffre d’affaires alliedmarketresearch.com, s’appuyant sur de fortes relations défense et la plus grande part mondiale sur les missions à forte valeur ajoutée. |

| Airbus Defence & Space (UE) | Petit à très lourd (LEO à GEO) | Portefeuille large (télécom, observation de la Terre, science). Production de la constellation OneWeb LEO à grande échelle ; bus phare Eurostar GEO (propulsion électrique possible) et nouveau satellite OneSat reconfigurable par logiciel. | Premier fabricant européen ; acteur mondial top-tier (~leader du marché en Europe) alliedmarketresearch.com, exportant vers de nombreux pays et opérateurs commerciaux. |

| Northrop Grumman (États-Unis) | Petit à grand (LEO, GEO) | Héritage dans les bus de communication GEO (via l’ancien GEOStar d’Orbital ATK) et satellites militaires stratégiques. Innovation dans l’entretien de satellites en orbite (véhicule Mission Extension pour prolonger la vie des satellites nationaldefensemagazine.org nationaldefensemagazine.org) et bus mini-satellites ESPAsat pour les vols mutualisés. | Acteur américain majeur (après fusion avec Orbital ATK) avec contrats de défense et NASA importants ; ~top 5 mondial en volume de ventes, se développe sur les constellations petits satellites. |

| Boeing Space (États-Unis) | Moyen à très lourd (MEO, GEO) | Réputé pour les bus satellites série 702 (commsat GEO haute puissance, ex. ViaSat-3) et satellites MEO (construction de O3b mPOWER). Pionnier du tout électrique en GEO et charges utiles numériques. | Historiquement un fournisseur majeur de GEO comsat ; demeure un leader global malgré moins de projets constellation, focalisé sur le télécom et marchés gouvernementaux haut de gamme. |

| Thales Alenia Space (UE) | Petit à grand (LEO, GEO) | Codéveloppement d’Iridium NEXT (75 satellites LEO) et satellites Copernicus européens. Propose la plateforme GEO Spacebus Neo à propulsion électrique et avionique avancée. Coconstruction des satellites Galileo européens. | Deuxième fabricant européen ; fort en télécom commercial et programmes institutionnels. Concurrent sur les méga-constellations (ex. Telesat Lightspeed) grâce à une expérience LEO et GEO éprouvée. |

| CASC/CAST (Chine) | Petit à lourd (LEO, MEO, GEO) | Producteur chinois intégré verticalement : bus standardisés DFH pour les communications (premier GEO électrique chinois lancé en 2024 industryarc.com), satellites de navigation Beidou, modules de station spatiale, etc. Expertise en production de masse à bas coût (~13 000 satellites LEO planifiés). | Dominant en Chine, secteur spatial en forte croissance ; peu de ventes internationales (ITAR), mais énorme part domestique (la Chine pèse désormais ~26% de l’activité mondiale mordorintelligence.com), faisant de CAST un géant discret de la fabrication satellite. |

| ISRO (Inde) | Petit à moyen (LEO, GEO) | Fabrique en interne les satellites indiens – des sondes lunaires aux communications GSAT. Privilégie l’ingénierie à coût maîtrisé et autorise désormais 100% d’IDE pour stimuler la fabrication alliedmarketresearch.com. Développe des bus petits satellites pour des clients internationaux (ex. observation commerciale). | Acteur clé de la région Asie-Pacifique ; pas un fournisseur commercial historique, mais production en hausse alors que l’Inde vise un secteur spatial à 47 milliards $ d’ici 2032 alliedmarketresearch.com. Potentiel exportateur du futur via des partenariats étrangers. |

| SpaceX (États-Unis) | Petit (catégorie constellation LEO) | Perturbateur : production de masse des satellites Starlink LEO avec bus optimisé ; innovation rapide et itérative (nouvelle génération Starlink avec liaisons laser intersatellites). Utilise des lanceurs réutilisables (Falcon 9, Starship) pour des coûts réduits. Arrivée de l’offre “Starshield” dédiée aux besoins gouvernementaux. | Pas un contractant classique (production en grande partie interne), mais détient environ 50% des satellites actifs lancés. Au niveau du marché, le modèle SpaceX bouleverse l’industrie et force la baisse des coûts chez les concurrents. |

(Sources : Allied Market Research alliedmarketresearch.com alliedmarketresearch.com ; Mordor Intelligence mordorintelligence.com mordorintelligence.com ; Reuters reuters.com.)

Comme montré ci-dessus, les entreprises historiques disposent de vastes portefeuilles (couvrant tout, des petits CubeSats aux plateformes GEO de plusieurs tonnes) et intègrent de nouvelles technologies pour garder une longueur d’avance. Les nouveaux entrants se spécialisent souvent – soit dans une niche de petits satellites produits en série, soit dans des services innovants comme la maintenance en orbite – ce qui leur permet de se faire une place sur le marché. L’équilibre concurrentiel est également redéfini par la consolidation et les partenariats, comme expliqué ci-après.

Fusions, acquisitions et alliances qui transforment l’industrie

La période 2024–2033 est marquée par une restructuration significative du secteur via des fusions et des partenariats stratégiques. Les contractants établis acquièrent des acteurs spécialisés pour combler des lacunes de capacités (ou éliminer des concurrents), tandis qu’opérateurs et industriels forment des alliances :

- Consolidation des contractants de défense : Dans une opération retentissante, le britannique BAE Systems a accepté d’acquérir Ball Aerospace (un grand constructeur américain de satellites et d’instruments) pour environ 5,55 milliards de dollars en 2023 reuters.com. Finalisée début 2024, cette acquisition apporte l’expertise de Ball en fabrication de satellites et capteurs sous la bannière de BAE, reflétant l’importance croissante de la technologie spatiale pour la défense. De même, le capital-investissement entre dans le secteur : Maxar Technologies, célèbre pour ses satellites d’imagerie haute résolution, a été privatisé par Advent International dans une opération à plus de 6 milliards de dollars en 2023 spacenews.com spacenews.com. De telles opérations injectent de nouveaux capitaux et signalent une attente forte sur le marché des satellites à long terme. Parallèlement, Raytheon a acquis le spécialiste des plateformes smallsat Blue Canyon en 2020, et Redwire Space a racheté plusieurs jeunes pousses de composants spatiaux, consolidant ainsi une chaîne d’approvisionnement NewSpace sous des propriétaires plus grands.

- Partenariats stratégiques : Les rivaux traditionnels coopèrent souvent sur des mégaprojets ou des programmes nationaux. En Europe, les co-entreprises sont la norme : par exemple, Airbus et Thales Alenia collaborent au développement de satellites de constellations de nouvelle génération (Airbus et Thales sont co-primes pour le système de navigation européen Galileo). Airbus s’est aussi associé à OneWeb pour créer OneWeb Satellites et produire en série des engins LEO, alliant la qualité Airbus à l’efficacité d’une ligne d’assemblage. Dans le lancement, la coentreprise United Launch Alliance (ULA) entre Boeing et Lockheed illustre comment même les concurrents farouches unissent leurs forces lorsque l’enjeu est majeur (ULA fournissant des services de lancement essentiels à de nombreux satellites gouvernementaux) interactive.satellitetoday.com. Côté commercial, des opérateurs de satellites fusionnent avec des constructeurs ou des prestataires pour offrir des solutions intégrées de bout en bout. Ainsi, la fusion opérateur français Eutelsat et OneWeb en 2023 a donné naissance à un opérateur GEO-LEO combiné, visant à concurrencer le Starlink de SpaceX. L’opération en actions valorisait OneWeb à 3,4 milliards de dollars et forme un géant multi-orbital (désormais Eutelsat Group) appelé à faire croître ses revenus « avec un TCAC à deux chiffres » en proposant des services Internet intégrés reuters.com reuters.com. Cette tendance à l’intégration verticale brouille les frontières : le « fabricant » de satellites de demain sera peut-être aussi fournisseur de services.

- Collaborations mondiales : Les partenariats transfrontaliers élargissent les capacités de production et les transferts de technologie. Les projets de la Space Development Agency américaine (comme la constellation LEO Proliferated Warfighter Space Architecture) impliquent de nombreux contractants, grands ou petits, dans des rôles collaboratifs interactive.satellitetoday.com interactive.satellitetoday.com. Des pays émergents dans le spatial s’associent à des entreprises expérimentées pour transférer du savoir-faire : par exemple, les pays du Golfe et l’Australie ont signé des accords avec des sociétés occidentales pour construire des satellites localement. À noter, le changement de politique de l’Inde permettant 100 % d’investissement étranger direct dans la fabrication satellitaire alliedmarketresearch.com devrait attirer des sociétés comme SpaceX ou Amazon pour l’installation d’usines sur place. De telles décisions pourraient transformer les pôles industriels et générer de nouvelles alliances (par exemple un partenariat SpaceX-Inde pour fabriquer des unités Starlink dans le pays).

Globalement, la consolidation crée quelques grands prestataires tout-en-un, tandis que les alliances stratégiques permettent de partager les coûts et les risques énormes des réseaux satellitaires. Résultat : un paysage concurrentiel plus dynamique, où entreprises coopèrent un jour et rivalisent le lendemain pour s’assurer une part d’un marché en plein essor.

Évolution des designs et technologies des bus satellites

Les plateformes de bus satellites vivent une véritable renaissance de conception pour répondre aux exigences modernes. Sur 2024–2033, les industriels introduisent des architectures de bus plus modulaires, plus performantes et plus autonomes. Les axes clés de cette évolution incluent :

Des plateformes modulaires et standardisées

Fini le temps des satellites uniques construits individuellement : la tendance actuelle va vers la modularité et la standardisation. Les fabricants proposent désormais des « gammes de produits » bus (petit, moyen, grand modèle) adaptables rapidement à chaque mission en remplaçant charge utile et sous-systèmes. Cette approche façon Lego permet des économies d’échelle et réduit les délais de production. Par exemple, de nombreux nouveaux satellites utilisent des structures monocoques ou modulaires maximisant le volume interne et offrant des points de fixation standardisés openpr.com. Les bus satellites standardisés (parfois appelés plateformes communes) permettent aux opérateurs de constellations de commander des centaines d’appareils identiques, réduisant fortement le coût unitaire. Les satellites OneWeb de 150 kg et les Starlink plats de SpaceX illustrent comment ces designs standardisés autorisent la production à la chaîne. Même les grands satellites GEO bénéficient de cette évolution : la nouvelle plateforme OneSat d’Airbus est entièrement reconfigurable par logiciel, ce qui permet à un seul design bus de servir plusieurs clients et missions, simplement en téléchargeant un autre logiciel – un saut de flexibilité par rapport aux satellites sur-mesure d’avant. Cette modularité s’étend aussi aux interfaces ouvertes et aux composants « plug-and-play », pour que les opérateurs puissent intégrer facilement des charges utiles tierces sans ingénierie spécifique lourde. Résultat : l’industrie passe d’une production artisanale à une production de masse, soutenue par des architectures de bus modulaires.

Modernisation de la propulsion : cap sur l’électrique

Les systèmes de propulsion satellites connaissent une révolution avec l’adoption massive de la propulsion électrique (EP) pour la montée en orbite et le maintien en position. Plutôt que de vastes réservoirs chimiques, beaucoup de bus modernes sont équipés de propulseurs ioniques ou à effet Hall, alimentés par l’électricité solaire. Cela réduit la masse au lancement de plusieurs centaines de kilogrammes, permettant d’utiliser des lanceurs plus petits ou d’embarquer plus de charge utile. Dès le milieu des années 2020, presque toutes les grandes plateformes GEO disposaient d’une variante tout-électrique – par exemple, les bus Boeing 702SP et Airbus Eurostar E3000 EOR (Electric Orbit Raising) utilisent chacun des propulseurs à ions xénon. La gamme Spacebus Neo de Thales Alenia est conçue dès l’origine pour l’EP, autorisant des satellites comme le Konnect d’Eutelsat à emporter davantage de charge utile à l’emplacement du carburant chimique. Même la Chine a lancé son premier GEO tout électrique (APStar-6E) en 2023, marquant un jalon d’adoption de cette technologie industryarc.com. L’efficacité énergétique de la propulsion électrique se paie toutefois d’un transfert orbital plus lent (plusieurs mois pour atteindre le GEO contre quelques semaines en chimique), mais les opérateurs acceptent largement ce compromis pour les économies de masse et de coût sur ~15 ans de vie du satellite. Au-delà du GEO, les propulseurs électriques sont aussi devenus courants sur les petits satellites LEO – des mini-moteurs ioniques maintenant plus longtemps sur orbite les CubeSats jusqu’aux remorqueurs électriques capables de repositionner les satellites à la demande. Pour l’avenir, la recherche sur des ergols verts, des systèmes hybrides chimique-électrique et même la propulsion nucléaire (pour les missions lointaines) pourrait élargir encore la palette de manœuvres spatiales. Mais jusqu’en 2033, la propulsion solaire-électrique reste la tendance phare, permettant à tous les bus – quel que soit l’orbite – d’être plus légers et polyvalents.

Nouveaux progrès en alimentation et intégration de charges utiles

Un satellite est, au fond, une centrale électrique et un centre de données volant, et la conception du bus améliore ces capacités fondamentales. Les sous-systèmes de gestion de l’énergie sont devenus plus robustes : les bus modernes intègrent des cellules solaires multijonctions à haute efficacité et des batteries issues du secteur automobile électrique. Cela offre plus de puissance pour les charges utiles : les satellites de communication à haut-débit d’aujourd’hui fournissent des dizaines de kilowatts – contre 5 kW il y a vingt ans. Par exemple, la nouvelle plateforme Boeing 702X peut alimenter des charges utiles de ~25 kW pour les satellites Internet nouvelle génération. Parallèlement, le contrôle thermique (refroidissement électronique) s’améliore via des caloducs intelligents et radiateurs évolués, voire des boucles thermiques et cryoréfrigérateurs pour les instruments sensibles. Les structures des bus évoluent aussi pour accueillir des charges utiles plus complexes : utilisation de composites légers, éléments déployables (panneaux solaires extensibles, antennes télescopiques…) pour augmenter la capacité sans trop alourdir la plateforme. L’intégration de charge utile devient de plus en plus “plug and play” – certains bus disposent de modules d’accueil standardisés pour installer un transpondeur ou une caméra avec peu d’ajustements spécifiques. C’est crucial pour les constellations où chaque satellite LEO peut embarquer une combinaison différente de charges utiles (par exemple, certains avec un récepteur AIS supplémentaire en plus de la charge principale). En résumé, le bus satellite n’est plus un support passif, mais un acteur clé de la mission, apportant plus d’énergie, une stabilité thermique accrue et des interfaces flexibles pour maximiser les performances globales du satellite.

Autonomie et IA à bord

Avec des constellations comptant désormais des milliers de satellites, l’autonomie embarquée est devenue indispensable. Les fabricants intègrent des logiciels de vol avancés et même des capacités d’Intelligence Artificielle (IA) dans les plateformes satellites, afin de permettre des opérations plus autonomes. D’ici 2025 et au-delà, nous verrons l’IA utilisée pour les manœuvres autonomes, le traitement de données et la gestion d’anomalies en orbite interactive.satellitetoday.com interactive.satellitetoday.com. Par exemple, les satellites Starlink de SpaceX utilisent déjà des systèmes autonomes d’évitement des collisions – ils peuvent ajuster leur orbite lorsque les données de suivi signalent une possible conjonction, sans attendre d’instructions humaines interactive.satellitetoday.com. Les satellites du futur iront encore plus loin. Les algorithmes IA embarqués pourront optimiser la gestion de la puissance et de la chaleur, ou réaffecter dynamiquement les ressources de calcul selon les missions. Le edge computing dans l’espace bouleverse la donne : au lieu de transmettre toutes les données brutes vers la Terre, une plateforme satellite équipée d’IA peut traiter les images ou signaux à bord et n’envoyer que les informations pertinentes vers le sol interactive.satellitetoday.com. Cela réduit les besoins en bande passante et permet une réactivité en quasi-temps réel (par exemple, un satellite de reconnaissance identifiant une cible et alertant les troupes instantanément, le tout de manière autonome). Le ministère de la Défense des États-Unis investit massivement dans ce type de capacités pour constituer un réseau satellitaire “intelligent” et étendu, où les satellites partagent des données et coordonnent des manœuvres sans intervention continue depuis le sol interactive.satellitetoday.com interactive.satellitetoday.com. Les plateformes sont désormais conçues avec des processeurs IA radiorésistants et des accélérateurs de réseaux neuronaux pour soutenir cette évolution. La tendance générale est à toujours plus d’autonomie pour les engins spatiaux : des satellites capables d’auto-diagnostiquer leurs défaillances, de maintenir une orientation optimale, d’esquiver les débris et même de coopérer entre eux via des communications inter-machines. À l’horizon 2030, les plateformes satellites dopées à l’IA pourraient gérer de façon routinière des tâches auparavant réservées à des équipes entières au sol, rendant l’infrastructure spatiale plus résiliente et réactive.

Vers des satellites réutilisables et réparables

Une vision audacieuse se dessine à l’horizon : celle des plateformes satellites réutilisables et du service en orbite pour prolonger la durée de vie des satellites. Si les satellites entièrement réutilisables (retour sur Terre puis relance) restent aujourd’hui irréalistes, la décennie 2024–2033 verra la réutilisation en orbite devenir concrète. Des sociétés comme Northrop Grumman (via sa filiale SpaceLogistics) ont déjà démontré des véhicules d’extension de vie : le Mission Extension Vehicle (MEV) s’amarre à des satellites vieillissants pour prendre en charge leur maintien à poste, prolongeant ainsi la “vie” de l’ancienne plateforme pendant plusieurs années nationaldefensemagazine.org nationaldefensemagazine.org. Après avoir servi un premier client, ces véhicules de service peuvent se désamarrer et aller en aider un autre satellite – se réutilisant ainsi à de multiples reprises nationaldefensemagazine.org. Suite à deux missions MEV réussies, Northrop développe un Mission Robotic Vehicle (MRV) doté de bras robotiques pour effectuer réparations, mises à niveau ou relocalisations en orbite nationaldefensemagazine.org. Les startups s’y mettent aussi : Astroscale prépare des démonstrations de ravitaillement, et Momentus a testé un remorqueur spatial (Vigoride) qui, dans ses futures versions, sera ravitaillable et réutilisable pour des transferts orbitaux multiples nationaldefensemagazine.org. Côté conception satellite, les fabricants commencent à intégrer des caractéristiques facilitant le service – ports d’amarrage standardisés, valves de ravitaillement ou modules échangeables qui pourraient être remplacés par des robots. Les agences spatiales (NASA, ESA) investissent dans les technologies On-Orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing (OSAM) pour qu’à terme, certains satellites puissent être rénovés, voire construits en orbite nationaldefensemagazine.org nationaldefensemagazine.org. D’ici la fin des années 2020, il est attendu que certains satellites de communication en orbite géostationnaire bénéficient régulièrement de réajustements ou réparations, repoussant ainsi la nécessité de remplacements coûteux. En LEO, même si chaque petit satellite ne justifie pas un service, des véhicules de transfert réutilisables (“remorqueurs spatiaux”) déplaceront des satellites ou désorbiteront ceux devenus obsolètes, agissant comme des navettes orbitales. Tous ces progrès convergent vers un avenir où les plateformes satellites ne sont plus des ressources à usage unique mais des composants d’une infrastructure spatiale durable et “serviceable” – donc réutilisables dans leurs fonctions sinon dans leur forme. Cette évolution pourrait réduire drastiquement les coûts à long terme et lutter contre les débris spatiaux, car les opérateurs rénovent et réemploient ce qui existe déjà en orbite.

Miniaturisation et technologies haute densité

Enfin, une tendance technologique sous-jacente qui rend tout cela possible est la miniaturisation. Les composants électroniques des plateformes satellites deviennent sans cesse plus légers, plus petits, mais aussi plus puissants – des systèmes d’avionique compacts et senseurs d’étoiles aux minuscules roues à réaction de grande capacité. Ainsi, les petits satellites disposent désormais de capacités autrefois réservées aux grands engins. Par exemple, aujourd’hui un microsatellite de 100 kg peut embarquer caméras haute résolution, processeurs IA et propulseurs électriques – une combinaison inimaginable il y a dix ans. L’effort pour miniaturiser les composants a donné naissance à des innovations comme les antennes planes à réseaux phasés (permettant aux satellites haut débit de communiquer avec la Terre sans grande parabole) et des modules de charge utile empilés tenant dans une boîte à chaussures. Les CubeSats, la plus petite classe de plateformes (souvent 10–30 cm de côté), en profitent considérablement : les CubeSats modernes en format 6U ou 12U réalisent désormais des missions complexes comme l’imagerie radar ou le suivi des navires grâce à des senseurs et processeurs ultra-compactes. Cette tendance à la miniaturisation, associée aux développements évoqués ci-dessus, alimente la prolifération des satellites – rendant possible et abordable le lancement de centaines ou milliers de petits satellites performants qui, ensemble, assurent des services (imagerie, IoT, communications globales) avec une couverture et une redondance sans précédent. En résumé, des plateformes plus petites, plus intelligentes et plus modulaires sont le socle de la nouvelle ère spatiale, permettant à l’industrie d’augmenter les cadences de production et de relever les défis ambitieux qui marqueront la période 2024–2033.

Prévisions de marché et segmentation (2024–2033)

Les perspectives du marché de la fabrication de satellites et des plateformes pour la prochaine décennie sont solides, avec une croissance soutenue dans toutes les régions et segments. Les prévisions indiquent une expansion dynamique stimulée à la fois par la demande commerciale et gouvernementale :

Prévisions de croissance et perspectives de valeur

Après une hausse continue des lancements de satellites ces dernières années, le marché devrait croître jusqu’en 2033. Comme le relève Allied Market Research, la valeur du marché mondial des plateformes satellites était de 14,1 milliards de dollars en 2023, avec une projection à 23,4 milliards de dollars d’ici 2033 openpr.com. Cela suggère une croissance régulière des revenus du secteur (~5–6% de taux annuel composé). D’autres études, avec des définitions plus larges, prévoient des taux supérieurs atteignant la dizaine de pourcents (reflétant l’essor des constellations de mini-satellites) mordorintelligence.com. Quel que soit le chiffre retenu, le consensus est clair : les dépenses annuelles pour les satellites vont considérablement augmenter à mesure que de nombreux programmes d’envergure (constellations commerciales haut débit, nouveaux satellites militaires, missions scientifiques) seront menés de front. Au début des années 2030, les revenus annuels de la fabrication satellitaire atteindront des dizaines de milliards de dollars, faisant de ce secteur l’un des plus dynamiques de l’aérospatiale. Plus de 50 000 satellites pourraient être sur orbite à la fin de la décennie si les projets se concrétisent interactive.satellitetoday.com, soulignant l’ampleur de la production à prévoir.

Points forts du marché régional

Au niveau régional, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique domineront le marché, avec l’Amérique du Nord qui devrait conserver la plus grande part en termes de revenus. En 2023, l’Amérique du Nord représentait environ 34,8 % des revenus mondiaux des plateformes satellites alliedmarketresearch.com, grâce à la présence de leaders industriels (Lockheed, Boeing, Northrop, etc.) et à d’énormes dépenses gouvernementales américaines pour les programmes spatiaux. Ce leadership devrait se poursuivre jusqu’en 2033 – la base technologique avancée de l’Amérique du Nord et l’investissement commercial massif (ex : SpaceX, Kuiper d’Amazon) lui permettent de garder une longueur d’avance. L’Asie-Pacifique est cependant la force montante. En 2024, l’Asie-Pacifique représentait déjà environ 26 % du marché mordorintelligence.com, reflétant les programmes en plein essor de la Chine et de l’Inde, et un secteur privé en croissance dans des pays comme le Japon. Avec les plans ambitieux de la Chine (mégaconstellation nationale LEO, extension du système de navigation BeiDou, nombreux satellites d’observation de la Terre) et l’ouverture du marché indien, l’Asie-Pacifique est annoncée comme la région avec la plus forte croissance, augmentant vraisemblablement sa part mondiale d’ici 2033. L’Europe reste un bastion de la fabrication de satellites de haute qualité, contribuant à une part significative des revenus (~20–25 %). La croissance européenne est plus régulière (environ 5 % par an ces dernières années mordorintelligence.com) car elle met l’accent sur la science de pointe et les satellites de télécommunication, grâce à des investissements coordonnés de l’ESA et des États membres. Le reste du monde (Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique) représente une part bien plus petite, généralement sous les 10–15 % du marché total. Ces régions achètent surtout leurs satellites à l’étranger ou disposent d’industries locales naissantes. Cependant, les riches États du Golfe et d’autres acteurs augmentent leurs achats de satellites pour les communications et la surveillance terrestre, ce qui ajoute une demande incrémentale. En résumé, l’Amérique du Nord reste leader en valeur de marché (avec un taux de croissance annuel robuste d’environ 16 % attendu pour son industrie satellite à l’horizon 2025 mordorintelligence.com), l’Asie-Pacifique progresse rapidement, l’Europe occupe une troisième position stable, et les autres régions jouent un rôle mineur mais en croissance 2 .

Par orbite : tendances LEO, MEO et GEO

Une segmentation de la demande par type d’orbite révèle un glissement dynamique en faveur des satellites en orbite basse (LEO). Les satellites LEO dominent le marché en volume et en part de marché, grâce à la prolifération des constellations de communication et d’observation de la Terre. En 2024, les plateformes de satellites LEO représentaient environ 72 % du total du marché mordorintelligence.com, une proportion impressionnante portée par des entreprises lançant de centaines à des milliers de petits satellites pour l’accès internet haut débit (Starlink, OneWeb, etc.) ainsi que par les constellations tactiques gouvernementales. L’attrait du LEO réside dans sa faible latence, l’accès moins cher, et sa pertinence pour la télédétection haute résolution – ce segment restera le leader jusqu’en 2033. Le segment Moyenne orbite terrestre (MEO), bien que plus petit aujourd’hui, est en réalité le plus fort taux de croissance en pourcentage. Les satellites MEO (typiquement dédiés à la navigation comme GPS/Galileo ou à certains systèmes large bande) devraient croître de près de 20 % par an au milieu des années 2020 mordorintelligence.com. Cette montée est en partie due à la modernisation des GNSS (systèmes mondiaux de navigation par satellite) – ex. : mise en service des nouveaux satellites Galileo et GPS III/IIIF – ainsi qu’à de nouvelles initiatives commerciales en MEO comme des constellations internet spécialisées et l’expansion des réseaux militaires de satcom. Le MEO offre un compromis entre la couverture plus large que le LEO avec moins de satellites, ce qui incite certains opérateurs (comme O3b mPOWER de SES) à y investir. Les satellites en orbite géostationnaire (GEO), qui étaient historiquement le pilier des communications et de la diffusion, représentent désormais une part plus petite mais restent essentiels. Ce segment GEO est mûr et la croissance y est plus faible (certains prévoient même des volumes stables), mais ces satellites restent indispensables pour certaines missions – ex. : TV directe au foyer, observation météorologique mondiale, et communications militaires stratégiques – nécessitant une couverture en continu sur une zone donnée mordorintelligence.com. Le rythme des commandes GEO avait diminué ces dernières années, mais avec les nouveaux satellites géostationnaires numériques flexibles (reprogrammables en orbite pour redéployer la bande passante), les opérateurs lancent des remplacements afin de moderniser leurs flottes. De plus, des pays en développement et certains opérateurs commerciaux prévoient toujours des satellites GEO pour les communications régionales. Ainsi, même si la part des GEO dans le nombre total de lancements diminue, leur coût unitaire élevé fait que ces plateformes représentent encore une portion significative du chiffre d’affaires. En résumé : LEO domine en nombre et en dynamique, MEO est une niche à forte croissance (notamment pour la navigation et la défense), et GEO demeure un segment stable et à forte valeur ajoutée – mais avec un nombre de satellites moindres qu’auparavant.

Par utilisateur final : demande commerciale vs gouvernementale

Il est aussi possible d’analyser le marché des plateformes satellites selon les utilisateurs finaux : entreprises commerciales vs. gouvernements (civils & militaires). Ces dernières années, le secteur commercial l’a emporté tant en nombre de satellites qu’en dépenses, sous l’effet de la dynamique des télécoms privés et de l’internet haut débit. En 2024, les projets commerciaux représentaient environ 68 % du marché des plateformes satellites en valeur mordorintelligence.com – une domination portée par les mégaconstellations financées par les firmes technologiques et opérateurs télécoms, ainsi que par l’imagerie de la Terre et les projets IoT. Des acteurs comme SpaceX, Amazon, les opérateurs télécom, et les startups de l’observation de la Terre ont investi massivement pour bâtir des réseaux rentables, faisant d’eux les premiers clients collectifs de plateformes satellites. Cette tendance se poursuivra jusque dans les années 2030 : les constellations mondiales d’accès internet haut débit (extensions de Starlink, Project Kuiper d’Amazon avec 3 200 satellites initiaux, OneWeb et les futures constellations potentiellement chinoises ou indiennes) représentent des milliards de contrats pour les fabricants de bus satellites. À cela s’ajoute la demande commerciale de remplacement de vieux satellites de communication GEO (ex. : Intelsat, Inmarsat/Viasat, etc.), et des centaines de petits satellites pour l’imagerie (Planet, Spire) et les services analytiques.

Cela dit, la demande gouvernementale et militaire est en forte hausse et s’accapare une part grandissante du marché. Les gouvernements du monde entier investissent massivement dans l’espace, à la fois pour la sécurité nationale et pour des usages civils openpr.com. Le segment « militaire & gouvernemental » du marché des plateformes satellites devrait croître à un taux annuel moyen de ~20 % jusqu’au milieu des années 2020 mordorintelligence.com – un rythme remarquable pour un secteur d’ordinaire plus lent. Ce phénomène est lié à plusieurs facteurs : les armées considèrent désormais l’espace comme un domaine de combat, conduisant à des programmes massifs comme ceux de la Space Force américaine pour l’alerte missile et les communications, mais aussi à des initiatives similaires en Chine, Russie, et dans les pays de l’OTAN. Les satellites de communication sécurisée, satellites-espions à capteurs avancés, et satellites d’alerte avancée sont financés à des niveaux inédits depuis la Guerre Froide. Les États-Unis, par exemple, déploient de nouveaux satellites OPIR d’alerte missile et des constellations LEO proliférantes (PWSA du SDA) regroupant bientôt des dizaines, voire des centaines de satellites, nécessitant tous des plateformes de pointe. Les gouvernements investissent aussi dans des satellites civils dédiés à la science et aux infrastructures : la NASA et la NOAA ont de nombreuses missions scientifiques planifiées (climat, météo, etc.), l’ESA européenne lance de nouveaux satellites Sentinel Copernicus, et le Japon, l’Inde, la Chine ont d’ambitieux programmes environnementaux ou scientifiques. Plusieurs de ces réalisations sont uniques ou en petites séries, mais forment collectivement une demande soutenue pour des plateformes sophistiquées (souvent sous-traitées au secteur privé). Dans les pays spatiaux émergents, les États acquièrent des satellites de télécommunications ou d’observation pour établir une souveraineté, en s’équipant (bus + charge utile) auprès de fabricants étrangers – une autre source de croissance pour le marché des bus satellites tirée par la commande publique.

En résumé, la demande commerciale dépasse actuellement la demande gouvernementale à grande échelle (notamment à cause des constellations télécom) mordorintelligence.com, mais le pilier public (civil + défense) va croissant. D’ici 2030, on peut s’attendre à un mix plus équilibré : les projets commerciaux lanceront toujours de larges constellations, tandis que les programmes gouvernementaux et militaires maintiendront des projets satellites de haute valeur. À noter, la frontière s’estompe – les gouvernements deviennent de grands clients des services satellites commerciaux (achat d’images, location de capacité de communication, etc.), et les acteurs privés s’associent parfois aux missions publiques. Le message clé est une croissance généralisée : chaque segment utilisateur – internet pour tous, imagerie militaire avancée, etc. – porte la demande croissante en plateformes satellites à l’horizon 2033.

Principaux programmes et moteurs de la demande

Quels programmes et initiatives spécifiques alimentent cette demande sans précédent ? Plusieurs grands projets commerciaux et gouvernementaux servent de catalyseurs pour la période 2024–2033 :

- Mégaconstellations pour le haut débit : Le principal moteur de la demande est la course à la fourniture d’une couverture Internet mondiale depuis l’orbite basse (LEO). La constellation Starlink de SpaceX (prévue avec ~12 000 satellites pour ses générations 1 et 2) est l’exemple emblématique – des milliers de satellites ont déjà été lancés et de nouveaux lancements ont lieu chaque mois. Le Project Kuiper d’Amazon le suit de près, avec la production de ses 3 236 premiers satellites en cours et les premiers lancements en 2024. La première génération de 648 satellites de OneWeb est achevée, et une deuxième génération est attendue. En outre, le gouvernement chinois a approuvé une mégaconstellation comparable (surnommée « Guowang » ou « Mille Voiles ») visant plus de 13 000 satellites LEO pour fournir l’Internet haut débit d’ici la fin des années 2020 interactive.satellitetoday.com. Ces mégaconstellations à elles seules représentent des dizaines de milliards de dollars dans la fabrication de satellites. Elles mettent en avant des plateformes (bus) petites, relativement peu coûteuses et produites en grande série — créant un nouveau paradigme de production satellitaire façon usine. Le modèle économique est risqué (Starlink et d’autres dépensent d’énormes sommes initiales), mais en cas de succès, elles promettent de connecter des milliards de personnes et d’objets connectés, moteurs d’investissements continus. Notamment, ces programmes stimulent aussi la demande annexe : stations au sol, services de lancement et satellites de remplacement (chaque Starlink a une durée de vie ~5 ans, donc une reconstitution constante est nécessaire). Le boom des constellations haut débit est aujourd’hui le principal moteur de la demande en satellites commerciaux alliedmarketresearch.com 3 .

- Satellites de défense et de renseignement : Les tensions mondiales et la militarisation de l’espace engendrent de nombreux programmes gouvernementaux nécessitant des bus satellites avancés. L’Architecture nationale de défense spatiale des États-Unis (gérée par la Space Development Agency) prévoit le déploiement de centaines de satellites LEO par tranches pour des communications sécurisées, la détection de missiles et le ciblage — un changement radical par rapport au modèle de quelques grands satellites militaires, remplacé par un réseau de nombreux petits interactive.satellitetoday.com. Le programme Next-Gen Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR) déploie de nouveaux satellites de surveillance IR de haute altitude pour remplacer SBIRS, avec des contrats attribués à de grands groupes comme Lockheed et Northrop. Les satellites espions (imagerie électro-optique et radar) sont aussi très demandés — les États-Unis (NRO) complètent leurs satellites gouvernementaux avec des achats d’images commerciales, et des pays comme l’Inde, l’Allemagne, le Japon, et bien sûr la Chine lancent leurs propres satellites de reconnaissance haute résolution. Beaucoup de ces engins sont des bus très avancés (agiles, autonomes, souvent au format smallsat afin d’être plus difficiles à cibler). Les programmes de communications militaires foisonnent également : les États-Unis continuent le WGS et introduisent des systèmes Protected Satcom ; la Chine et la Russie élargissent leurs propres constellations de satellites de communication militaires ; l’Europe lance le programme EU Govsatcom et des systèmes nationaux (par exemple Syracuse 4 pour la France, SICRAL 3 pour l’Italie, Skynet 6 pour le Royaume-Uni). Tous nécessitent soit des bus GEO de pointe, soit des constellations de satellites sécurisés LEO/MEO. La guerre en Ukraine a mis en évidence la valeur des satellites (les terminaux Starlink ont permis de maintenir les communications, et des satellites radar commerciaux ont suivi les unités russes), incitant l’OTAN à investir dans ces ressources spatiales reuters.com. En somme, les programmes de défense mondiaux sont un énorme moteur de croissance, garantissant un flux constant de nouveaux contrats pour bus satellites jusqu’aux années 2030.

- Systèmes de navigation et de positionnement : Les principaux systèmes mondiaux de navigation par satellite font l’objet d’un renouvellement. Le programme américain GPS III met en orbite de nouveaux satellites (construits par Lockheed Martin) pour moderniser les services de positionnement, et la suite GPS IIIF est commandée jusqu’à la fin des années 2020. Le système européen Galileo déploie une deuxième génération de satellites (au moins 12 nouveaux satellites construits par Airbus et Thales Alenia) pour améliorer la précision et les services. Les systèmes russes GLONASS et chinois Beidou ajoutent également des satellites pour maintenir leurs constellations. De plus, des systèmes de navigation régionaux (NavIC pour l’Inde, QZSS pour le Japon) élargissent leur couverture. Ces programmes mettent en œuvre des bus satellites de très haute valeur dotés de technologies de pointe (horloges atomiques avancées, etc.). Même si leur nombre reste limité (quelques dizaines de satellites), leur budget important et leur rôle critique en font un segment-clé. Le succès de ces systèmes stimule également la demande pour des satellites d’augmentation ou des services commerciaux de navigation par satellite, un créneau susceptible d’émerger d’ici 2030.

- Programmes d’observation de la Terre et du climat : Le changement climatique et les questions de sécurité conduisent à de grands programmes d’observation de la Terre. Le programme Copernicus de la Commission européenne lancera de nouveaux satellites Sentinel (Sentinel-7, -8, etc.) dédiés au suivi du CO2, à l’observation des glaces, etc. — de nombreux contrats pour ces séries multi-satellites sont attribués à Airbus, Thales, etc. La NASA et la NOAA développent des missions comme Landsat Next, satellites météo JPSS, PACE (couleur des océans), et une nouvelle génération de satellites météo géostationnaires (GeoXO), chacun nécessitant des bus de pointe (fournis souvent par Lockheed, Northrop ou Maxar). En Asie, plusieurs pays étendent leurs flottes d’observation de la Terre (par exemple ALOS-3 pour le Japon, RISAT en Inde, la série Gaofen en Chine). Côté privé, des sociétés telles que Planet, Maxar, BlackSky, Satellogic entretiennent ou élargissent leurs constellations pour imager la Terre quotidiennement ou fournir des analyses (certaines remplaçant d’anciens systèmes par de nouvelles technologies). Même des startups prévoient des satellites météo miniatures (sondeurs micro-ondes, etc.), contribuant à la demande. Ces programmes d’observation de la Terre — gouvernementaux et privés — poussent collectivement au développement de bus (stabilité élevée, pointage précis, débit de données élevé) et génèrent un flux régulier de contrats. Enfin, la surveillance environnementale favorise la collaboration internationale : par exemple, la NASA peut fournir un instrument à embarquer sur un bus développé par l’Inde ou le Japon, stimulant l’activité inter-marchés.

- Remplacement et expansion des satellites de communication commerciaux : Au-delà des mégaconstellations, les opérateurs satellites traditionnels modernisent leurs flottes. Des entreprises comme Intelsat, SES, Eutelsat (désormais fusionnée avec OneWeb), Viasat/Inmarsat, Hispasat, Arabsat, etc. commandent des satellites de communication GEO nouvelle génération capables de fournir une connectivité flexible aux avions, navires et liaisons haut débit à la demande. Une tendance est celle de moins de satellites GEO mais plus puissants — chaque nouveau satellite (formation de faisceaux numériques, charges utiles multibandes) peut faire le travail de plusieurs anciens. Pour les fabricants, cela signifie des contrats pour des plateformes bus à haute capacité comme Eurostar Neo d’Airbus, Spacebus Neo de Thales, ou les nouveaux modèles de Boeing/Lockheed. Par ailleurs, certains opérateurs explorent les communications en orbite moyenne (par ex. O3b mPOWER de SES en MEO compte 11 bus construits par Boeing avec des capacités de traitement sophistiquées). L’explosion de l’internet à bord, les communications maritimes et le backhaul 5G depuis l’espace sont autant d’usages commerciaux en expansion, nécessitant à la fois de gros satellites GEO et des constellations smallsat complémentaires. Un programme intéressant est celui des satellites BlueBird d’AST SpaceMobile – de très gros satellites LEO à antenne de 64 m² pour connecter directement des smartphones classiques. Ils sont en quelque sorte des « antennes-relais dans l’espace », repoussant les limites du design bus pour supporter de vastes structures déployables. AST a lancé des prototypes et prévoit une constellation, ce qui en cas de réalisation représenterait des dizaines de commandes de bus (initialement produits par un sous-traitant, possiblement Terran Orbital). De façon similaire, Lynk Global lance de petits satellites pour la messagerie directe vers les téléphones. Cette nouvelle tendance de communication satellitaire “Direct-to-Device” pourrait générer plusieurs centaines de satellites privés supplémentaires, tous nécessitant des plateformes bus fiables. En résumé, au-delà des mégaconstellations les plus médiatisées, les remplacements de flotte commerciale de routine et les nouvelles applications de communication continueront de soutenir les fabricants de bus chaque année.

- Exploration spatiale et missions scientifiques : Bien que cela représente une part plus faible en valeur, les programmes nationaux d’exploration spatiale font aussi avancer les plateformes bus. Le programme Artemis de la NASA (retour sur la Lune) stimule le développement de satellites spécialisés, par exemple les modules Gateway lunaire (segments de nouvelle station spatiale), les satellites relais de communication lunaire, et des petits satellites placés sur orbite lunaire (le programme Artemis prévoit des CubeSats, etc.). Cela implique des bus au design unique pour l’espace lointain. De même, les futures missions martiennes, explorateurs d’astéroïdes, télescopes spatiaux nécessitent chacun des bus de très hautes performances (souvent sur-mesure). Les technologies développées finissent souvent par bénéficier aux bus commerciaux (électronique durcie, navigation autonome, etc.). À l’international, la Chine prévoit une base lunaire permanente et un retour d’échantillons martiens, nécessitant de nouvelles infrastructures de relais et de satellites. Même des pays émergents programment des petits satellites autour de la Lune ou des sondes martiennes (par ex. les futures missions des Émirats Arabes Unis). Si ces programmes restent ponctuels, ils permettent de maintenir des équipes d’ingénierie de pointe et parfois de créer des partenariats (une entreprise privée peut construire un micro-satellite lunaire pour la NASA, par exemple, dans le cadre d’une initiative commerciale). Sur la décennie, quelques grandes missions scientifiques comme le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA ou la mission JUICE (vers Jupiter) de l’ESA verront le jour, avec de grands bus phares démontrant des capacités ultimes (charges utiles de plus de 1 000 kg, immenses panneaux solaires, etc.). De telles missions ne génèrent pas de volume, mais elles poussent à l’innovation dans les sous-systèmes bus, profitant à terme au marché grand public.

Pris dans leur ensemble, ces programmes dressent le tableau d’une demande sans précédent sur tous les fronts. Jamais auparavant l’industrie spatiale n’a dû soutenir simultanément : plusieurs constellations de milliers de satellites, la modernisation d’infrastructures civiles vitales (navigation, météo), la mise en œuvre de nouvelles stratégies militaires spatiales, et le franchissement de nouvelles frontières d’exploration. C’est cette convergence qui alimente les prévisions optimistes du marché et la compétition effrénée des fabricants pour augmenter leur capacité de production.

Conclusion : Une industrie atteignant de nouveaux sommets

À l’horizon 2033, le marché mondial de la fabrication de satellites et des plateformes bus sera profondément transformé. Nous assisterons à une multiplication des acteurs compétitifs – des géants aérospatiaux établis qui auront su évoluer aux nouveaux entrants s’ouvrant des créneaux lucratifs – tous capables de livrer des satellites à des rythmes autrefois jugés impossibles. L’innovation technologique dans les bus satellites aura rendu les engins spatiaux plus performants, autonomes, et même réparables, bouleversant fondamentalement notre façon d’opérer en orbite. L’expansion du marché est alimentée par une conjonction parfaite entre l’ambition commerciale (constellations internet, connectivité pour tous) et la volonté gouvernementale (sécurité, action climatique, exploration), faisant de l’espace un domaine prioritaire.

La « compétition des bus satellites » entre les titans historiques et les innovateurs du NewSpace bénéficiera probablement aux clients grâce à des coûts réduits et des délais plus courts, la concurrence stimulant l’efficacité. Elle pourra également engendrer des collaborations créatives, comme on le constate déjà avec des co-entreprises et des fusions visant à combiner les atouts de chacun. On peut s’attendre à ce que les bus satellites deviennent de plus en plus banalisés en orbite basse (des centaines de satellites interchangeables travaillant ensemble) et ultra-sophistiqués en orbite haute (grands satellites à rôles critiques et reconfigurables). Autrement dit, l’industrie répondra aux deux extrêmes : le produit de masse et le sur-mesure – et à toutes les nuances entre les deux – pour satisfaire la diversité des besoins de la décennie à venir.

Dans cette course à enjeux élevés vers l’orbite, les entreprises capables d’innover rapidement, de former des partenariats avisés et d’exécuter avec fiabilité, seront celles qui capteront la croissance du marché. Alors que l’espace devient de plus en plus essentiel pour l’économie mondiale et la sécurité, la trajectoire du marché des bus satellites est indéniablement à la hausse. La période 2024–2033 s’annonce comme une phase de croissance explosive, de concurrence intense et d’avancées spectaculaires – un nouveau chapitre passionnant de l’ère spatiale où les meilleurs mondiaux s’affrontent et collaborent pour connecter et observer notre planète comme jamais auparavant.

Sources : Données sur le marché mondial et l’industrie issus de Mordor Intelligence mordorintelligence.com mordorintelligence.com mordorintelligence.com et Allied Market Research alliedmarketresearch.com alliedmarketresearch.com ; informations sur les entreprises et les tendances issues de l’actualité du secteur (Reuters, SpaceNews) reuters.com reuters.com ; analyses des tendances technologiques par SatelliteToday et National Defense Magazine interactive.satellitetoday.com nationaldefensemagazine.org ; ainsi que divers communiqués d’agences spatiales et d’entreprises. Toutes les informations reflètent l’état de l’industrie en 2025, avec des projections pour l’avenir fondées sur les prévisions des analystes cités et les programmes annoncés.