- 3I/ATLASは2025年7月1日にチリのATLAS望遠鏡で発見され、太陽系を時速約68kmで駆け抜ける非常に双曲線的軌道を示した。

- この天体は1I/ʻOumuamua(2017年)と2I/Borisov(2019年)に続く、3番目に確認された恒星間天体である。

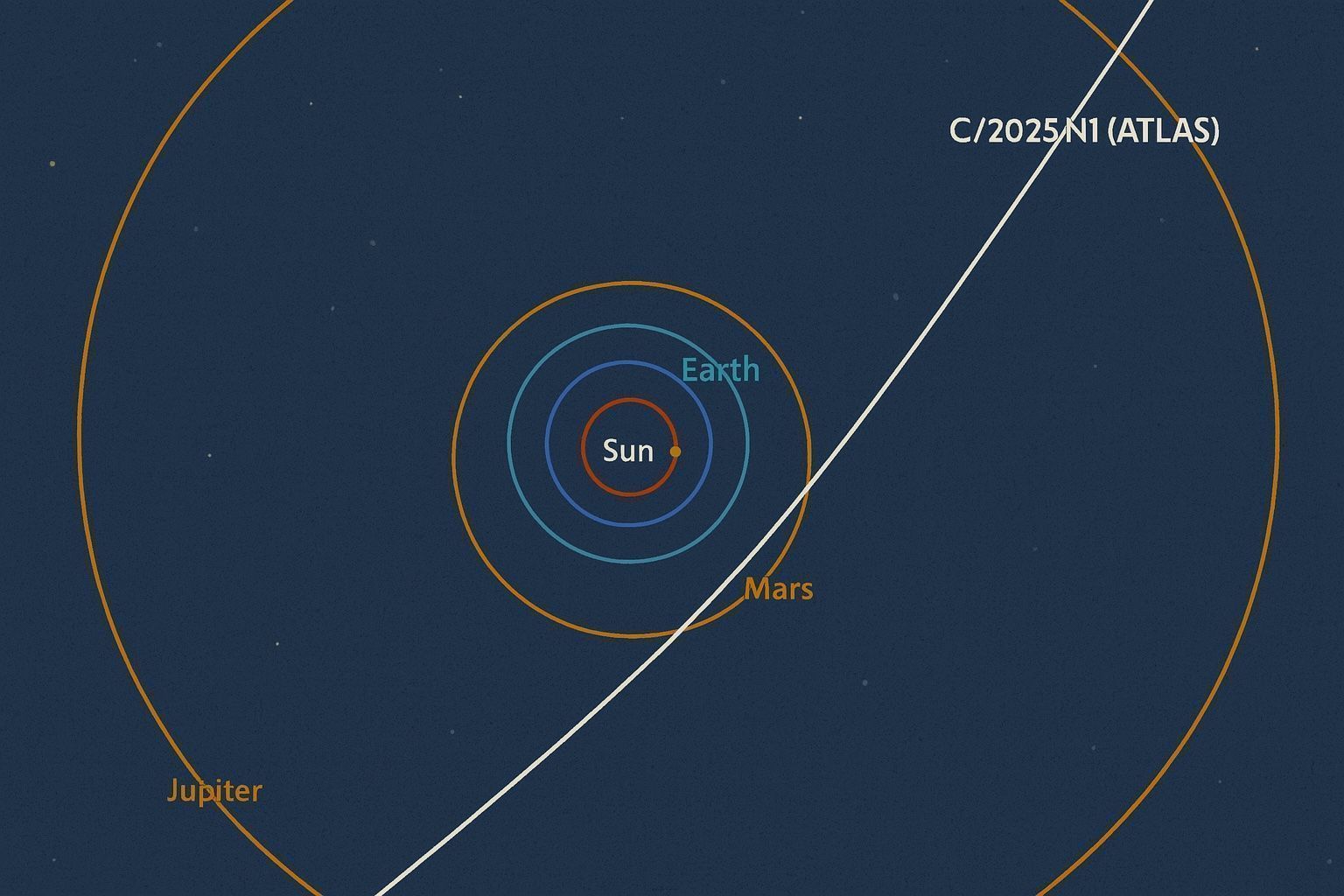

- 近日点距離は1.36 auで、2025年10月29日に太陽系内を火星軌道の内側を通過する予定だ。

- 発見時の距離は太陽から約4.5 auの地点で、近日点の数か月前に検出された。

- 初期の観測ではかすかなコマと3″の尾が確認され、彗星としての活動が裏付けられた。

- 軌道パラメータは離心率e=5.8±0.2、傾斜角i=175°、逆行・ほぼ極軌道、余速v∞=57 km s⁻¹、近日点距離q=1.36 auである。

- 絶対等級H≈14.8の初期推定は核径を約20 km級と示唆するが、コマを除くと核は数百メートルから約1 km程度と考えられる。

- 公式名称はMPCがMPEC 2025-N12を発行し、C/2025 N1 (ATLAS)および3I/ATLASの名称が付与された。

- ATLASはこれまでで最も高速かつ最も早期に検出されたISOであり、前例の天体よりも数か月長い観測計画期間を確保できると専門家は述べている。

- 2025-2026年にはJWST、VLT、Keck、Rubin (LSST)などの世界規模の観測キャンペーンが始まり、原始的な揮発性物質やダスト生成量の測定が目標とされる。

新たに確認された彗星3I/ATLAS (C/2025 N1)は、1I/ʻOumuamua(2017年)と2I/Borisov(2019年)に続く、3番目に確認された恒星間天体です。2025年7月1日にチリのNASAが資金提供するATLAS望遠鏡によって発見され、非常に双曲線的な軌道で太陽系を時速約68kmで駆け抜けています。火星の軌道内側すぐの近日点には2025年10月29日に到達し、地球への脅威はありません。初期の画像では、かすかなコマと短い尾が確認され、彗星としての活動が裏付けられました。3I/ATLASは太陽からかなり離れたところ(4.5au)で近日点の数か月前に検出されたため、天文学者たちは恒星間彗星の組成・自転・大きさを特定するかつてない機会を手にしています。専門家は、この発見はVera C. Rubin天文台のような次世代サーベイが本格稼働すれば、恒星間天体の発見が相次ぐ先駆けになるだろうと述べています。

1. 発見、命名、そして初観測

- 検出。 ATLAS–CHL望遠鏡が2025年7月1日に撮影した画像で、天の川の密集した星野を背景に、18等級の天体が移動しているのが発見されました。自動軌道計算で離心率が5を超えていることが示され、恒星間軌道であることが判明しました [1] [2]。

- 迅速な確認。 ZTFや他のATLAS観測所のアーカイブデータにより、この天体は2025年6月14日まで遡って確認され、観測期間が18日間に延長されました [3]。

- 公式名称。 小惑星センター(MPC)はMPEC 2025‑N12を発行し、彗星としての活動と恒星間起源が確実視された後、C/2025 N1 (ATLAS)および3I/ATLASの名称が与えられました [4]。

- 最初の画像。 Gianluca MasiのVirtual Telescope ProjectやDavid RankinのDeep Random Surveyにより、星状の核と非常に短い3″の尾をもつ姿を捉えたスタックCCD画像が公開されました [5] [6]。

「恒星間天体の可能性があるものを見つけるのは非常に珍しいことであり、私たちのハワイ大学が運用するシステムがそれを捉えたのは非常に興奮する出来事です。」 — John Tonry、ハワイ大学天文学研究所 [7]

2. 軌道、速度、および恒星間起源の証拠

| パラメータ | 値 (±1 σ) | 意味 |

|---|---|---|

| 離心率 (e) | 5.8 ± 0.2 | 束縛されていない双曲線 |

| 軌道傾斜角 (i) | 175° | 逆行、ほぼ極軌道 |

| 双曲線余速 (v∞) | 57 km s⁻¹ | これまでで最も高速なISO |

| 近日点距離 (q) | 1.36 au | 火星の軌道の内側 |

| 近日点通過日 | 2025年10月29日 | 観測に最適な配置 |

非常に高いeとv∞は太陽系内の惑星による散乱では生成できず、太陽の重力圏外の起源を証明している [8] [9]。ATLASは太陽頂点付近のいて座方向から到来しており、ほとんどの侵入恒星間天体(ISO)が現れると予測した力学モデルと一致している [10]。

「その軌道は太陽の重力にとらわれるには速すぎることを示しており、したがっておそらく恒星間天体である。」— Larry Denneau、ATLAS共同主任研究者 [11]

3. 物理的特徴

- 活動。 MPCによると周辺コマと3″の尾が報告されており、これは裸の小惑星ではなく彗星のガス放出を裏付けている [12] [13]。

- サイズ。 初期の絶対等級推定(H ≈ 14.8)は直径20 kmの小惑星に相当するが、コマの寄与を除くと、核は数百メートルから約1 km程度とみられる [14] [15]。

- 光度変化。 モデルは近日点付近でピーク視等級12〜13と予測しており、肉眼での観察は困難ですが、中程度のアマチュア望遠鏡なら観測可能です。特に火星軌道では0.4auまで接近します [16] [17]。

- 組成の見通し。 彗星が太陽に向かって進んでいるため、JWST、ALMA、大型地上望遠鏡による近赤外線分光観測で、表面が太陽加熱で変化する前の新鮮な氷を観測することが可能です。

「光度にもとづくと…固体核はより小さいと考えられます。」 — コリン・スノッドグラス教授、エディンバラ大学 [18]

4. ʻOumuamuaおよびボリソフとの比較

| 特徴 | 1I/ʻOumuamua | 2I/Borisov | 3I/ATLAS |

|---|---|---|---|

| 発見距離 | 0.25 au(近日点通過後) | 3 au | 4.5 au |

| 性質 | 小惑星状? | 彗星 | 彗星 |

| v∞(km s⁻¹) | 26 | 32 | 57 |

| ピーク等級 | 20→28 | 15 | 12–13(予測) |

| 近日点前リードタイム | –40 日 | 225 日 | 120 日 |

ATLASは最も高速かつ最も早期に検出されたISOであり、科学者たちは前例となるどちらの天体よりも数か月長く詳細観測の計画期間を持つことができます [19] [20]。

「観測された3つの恒星間天体の中で、これは圧倒的に最も速いです。」 — ジョンティ・ホーナー教授、南クイーンズランド大学 [21]

5. 世界規模の観測キャンペーン

| フェーズ | 日付 (2025‑26) | 主な観測施設 | 目標 |

|---|---|---|---|

| 接近 (4.5 → 1.8 au) | 2025年7月〜9月 | JWST、VLT、Keck、Rubin (LSST) | 原始的な揮発性物質やダスト生成量の測定 |

| 太陽合 | 2025年10月〜11月 | 太陽観測所、火星周回機 | 近日点付近での熱応答・コマの進化 |

| 遠征 (1.4 → 5 au) | 2025年12月〜2026年3月 | HST、ALMA、大規模なアマチュア観測ネットワーク | 自転状態、減光曲線から核の大きさを推定 |

| ロングテール | 2026‑27年 | 電波アレイ | 難揮発性分子や同位体の探索 |

ライブウェブキャストはすでに始まっており、Virtual Telescope Projectはイタリアから夜間追跡を配信しています [22] [23]。Mars Reconnaissance Orbiterは2025年10月3日の0.2 au接近時に撮像を試みるかもしれません [24]。NASAのCNEOSは世界中のプロ・アマ天文台にエフェメリス(暦表)を配信しています。

「正体を調べるために、より多くの時間をかけて多くの望遠鏡を向けることができる。」— Larry Denneau [25]

6. なぜ3I/ATLASが重要なのか

- 銀河規模のサンプリング。 各ISOは他の惑星系からの「無料サンプルリターンミッション」。分光観測により、現地観測では不可能な同位体比、揮発性物質の化学組成、ダスト鉱物学を明らかにできる [26]。

- 個体数統計。 8年間で3個体の発見は、天の川銀河が∼10⁶ ISO au⁻³であふれている可能性を示す。Rubinは今後、毎年複数検出すると期待されている [27] [28]。

- 惑星防衛の観点。 ISOフラックスを知ることで、インパクトハザード評価をより正確にできます。このような高速の天体が地球に衝突する可能性は極めて低いものの、その極端な運動エネルギーは一般的な小惑星の脅威をはるかに上回ります [29]。

- ミッション計画。 3I/ATLASの早期発見は、迅速に対応できる「恒星間インターセプター」宇宙船への関心を再燃させています。これらの構想は、過去にESA、NASA、英国宇宙庁で研究されてきました [30]。

「これは、私たちが他の銀河で何が起きているかをランダムにサンプリングするチャンスのようなものです。」 — クリス・リントット教授(オックスフォード大学) [31]

7. 今後の展望

現在の明るさ予測が正しければ、3I/ATLASは7月から8月にかけてバックヤード観測所のCCD観測にも容易なターゲットとなり、10月には太陽の背後に隠れ、12月には再び15等級ほどの明るさで太陽系を離れていく途中で現れます。特に回転研究のための時系列測光など、アマチュアの協力は、希少な揮発成分を探す大型望遠鏡の観測を補完するでしょう。

マーク・ノリス博士は、その興奮を次のようにまとめています:

「これは、私たちが発見した3番目の既知の恒星間天体であり、このような恒星間の放浪者が銀河内で比較的一般的であることをより多く示しています。」 [32]

現在の進路では、3I/ATLASは2027年半ばには太陽系を永遠に離れることになります。しかし、この偶然の来訪者が残す科学的遺産は、もたらすデータのみならず、次回(そして今度はより早い)恒星間遭遇への備えを天文学者に促す動機としても、長く続くことでしょう。

References

1. science.nasa.gov, 2. www.hawaii.edu, 3. science.nasa.gov, 4. minorplanetcenter.net, 5. www.livescience.com, 6. www.space.com, 7. www.hawaii.edu, 8. en.wikipedia.org, 9. en.wikipedia.org, 10. arxiv.org, 11. www.washingtonpost.com, 12. www.space.com, 13. www.theguardian.com, 14. www.theguardian.com, 15. www.abc.net.au, 16. www.livescience.com, 17. www.space.com, 18. www.theguardian.com, 19. www.thetimes.co.uk, 20. www.universetoday.com, 21. www.abc.net.au, 22. www.livescience.com, 23. www.space.com, 24. www.washingtonpost.com, 25. www.washingtonpost.com, 26. www.iowapublicradio.org, 27. www.abc.net.au, 28. www.iowapublicradio.org, 29. www.hawaii.edu, 30. www.iowapublicradio.org, 31. www.iowapublicradio.org, 32. www.theguardian.com